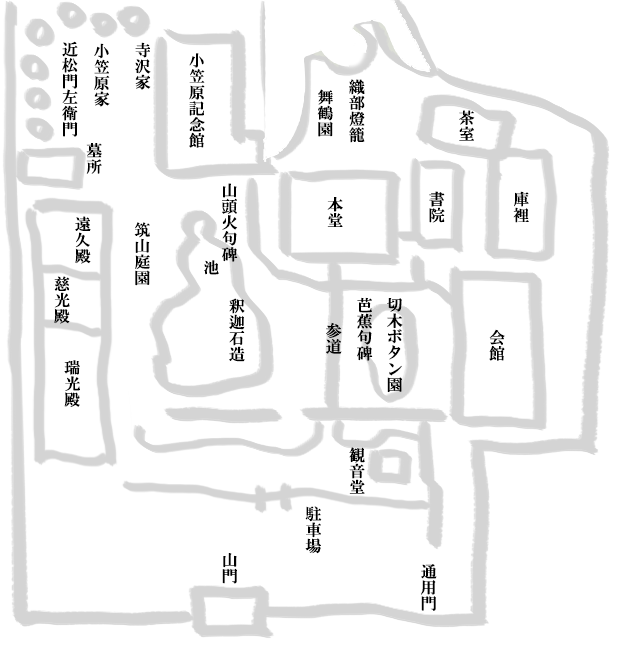

拝観案内

庭園(句碑、建造物)

山門

慶長3年、城主寺沢広高公により、名護屋城中の門を移築されたと伝えられる。

華厳の釈迦如来石像

釈尊が華厳経を説いて三昧に入りし時の姿。

唐津藩主松平乗春公の建立。

舞鶴園

豊臣秀吉に随行した曽呂利新左衛門が唐津湾頭の風景を写して築造したと伝えられる。

松浦聖観音堂

唐へ渡る航海の安全祈願、領内鎮護の聖仏として唐津藩主代々の信仰を集める。

堂の扁額は、明国渡来僧道本禅師の筆。

小笠原記念館

旧唐津藩主小笠原家に秘蔵されていた家宝を始め寺沢志摩守を始祖とする歴代唐津城主の記念文化財を保管し且つ展開する一方、日本の文化推進に貢献した唐津郷土の諸先覚を顕彰する為に建設されたものである。

唐津焼き香炉

茶室(拈華庵)

唐津藩主小笠原公の茶室であったものを昭和5年に茶道宗徧流の人々により再興されたもので流祖宗徧好みの茶室。

織部灯籠(別名 キリシタン灯籠)

茶人古田織部が好んだことから織部灯籠ともいわれる。

また別名キリシタン灯籠と言われキリスト教信仰の遺物と言われている。

法皇殿(本堂)

昭和五年、当山第15代康州玄熈和尚住職の際に改築。

本尊釈迦牟尼仏。

正面の扁額は享和元年(1801年)、妙心寺第440世海門和尚の筆。

山頭火句碑

松尾芭蕉の句碑

太閤馬盥

墓地

近松門左衛門の墓

近松門左衛門は、浄瑠璃の作者、庶民を舞台に描いた演劇で人気を博した。

没後遺骨が納められた地として大阪(法妙寺)と尼崎(広済寺)と当山近松寺である。

当寺の起因説は享保12年(1752)近松寺第6世鏡堂和尚の墓碑文に基づくものである。墓碑文は次の通りである。

『印海祖門上座者長門深川乃人也従当山第四世遠室禅師而授業得度学識共卓絶、後遊京師変姓名称近松門左衛門以著作浄瑠璃為業享保九甲辰年十一月二十二日卒於浪華以遺言帰葬於当寺墓地享保十己巳年六月廿二日当山六世現住鏡堂識之。』

城主

寺沢二代堅高公の墓石

寺沢兵庫頭堅高は、初代唐津藩主寺沢志摩守広高公の次男として生まれました。

兄が早世したため、寛永二年(1625)、十七歳の若さで唐津藩二代藩主となりました。寛永十四年(1637)、当時唐津藩の飛び地であった天草で天草・島原の乱が勃発しました。乱平定後、先政の責任を問われた堅高は天草四万石を没収されてしまいました。その後正保四年(1647)、堅高は三十九歳の若さで自害し世を去りました。堅高に子がなく、寺沢家は二代で改易となりました。

城主

小笠原第四代佐渡守長和公の墓石

小笠原佐渡守長和公は唐津小笠原家第四代の当主で、大和郡山柳沢氏の九男として生を受けました。先代長会の急死によって末期養子として迎えられました。

天保七年(1836)に襲封しました。この年は全国的に不作の年で各地で乱が起こり、その対策に苦悩し同十一年(1840)享年二十歳で急逝しました。

小笠原家墓所

小笠原胖之助の墓

前場行景翁の墓

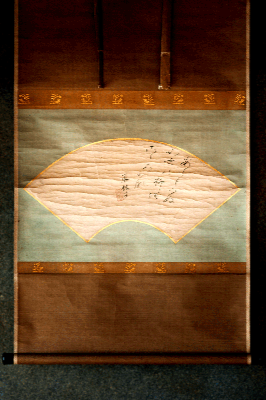

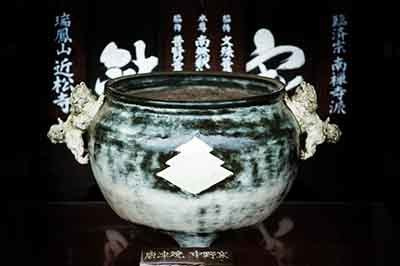

寺 宝

蓮華釜

帖佐三彩の壺

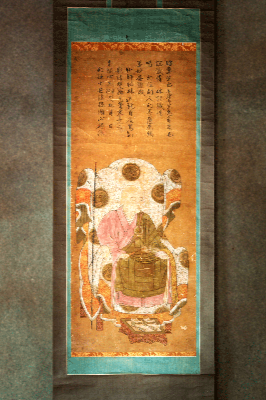

創建開山 湖心頥賢禅師頂相

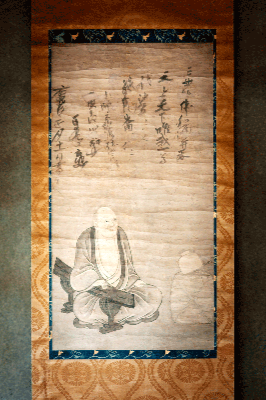

中興開山 耳峰玄熊自画自賛